※このブログは、池袋キャンパスの1年生、片井彩弥加さんに書いてもらいました。

中秋の名月も過ぎ秋が深まってきましたが、今回のブログでは少し振り返って、夏休み前最後の登校日についてお伝えしたいと思います。この日は生徒による特別授業と、生徒が企画したイベントを行った充実した1日でした。

■生徒主催の授業

「皆さんは“LGBTQ+(※1)”って知っていますか?」

この一言から始まった5時間目の特別授業。この日は、夏休み前の最終登校日ということで、特別に生徒主催の授業を実施させてもらいました。

私がAL(アクティブ・ラーナー※)として活動するテーマのひとつである「LGBTQ+」を題材に、みんなで考えようというものです。LGBTQ+というものを広く知ってもらい、その上で自分らしく生きるためにどうすれば良いのかを考えるきっかけを作りたいという想いから、先生に相談して時間を作っていただきました。

※1 LGBTQ+…性の多様性において性的マイノリティの1つの総称。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィアの頭文字から成り、+は性の多様さを表している。

※2 AL制度(アクティブラーナー制度)とは…N高では、アクティブ・ラーニング授業を取り入れています。積極的に学ぶ意欲のある生徒がさまざまなことに挑戦し、教養、思考力、実践力を主体的に高めることを支援するためにできた制度で、ALに認定されると火曜日の1,2限と午後の時間割を自身の目標達成のために組み替えることができます。

皆さんはこの話題に対してどれくらいの知識を持っていますか?もしくは、そもそも知っていましたか?

近年では著名人がカミングアウトすることも増えたり、当事者たちにとっても少しずつ生きやすい社会になってきました。とは言っても、「まだまだ誤った知識を持っている人が多いのではないか」と思い、今回の授業では、LGBTQ+とは何の略称かを改めて知り、その種類や意味を学び、さらにグループワークを通じて性別や個性とは何かを考えました。

この授業の最終的な目標としては

- LGBTQ+を深く知ること

- 固定概念に囚われず自分の意見を自由に言えるような環境作り

- 各々の個性を尊重し合えるようになること

この3点でした。全てをクリアできたかは分かりませんが、キャンパスの雰囲気に少しでも変化があればとても嬉しいです。

まずはじめに、性別や性自認、性的指向についてスライドで分かりやすく説明し、世の中には人の数だけ性別があり、個性もあることを話しました。

次に2つのグループに分かれて、5分間のグループワークを2回行いました。グループワークでは一旦LGBTQ+という話題から離れ、身近にあることを例としてあげて話し合ってもらいました。「自分がもしその立場だったらこうする」という考えを全員が率先して話していて、案外楽しみながらワークをしてくれていると感じました。

最後に取ったアンケートでは「今まで関心のない話題だったので、今回しっかりと聞けて良かった」「体験談も交えてくれて分かりやすかった」「もっと知りたい!次もやってほしい」などといった嬉しい言葉もありましたが、プレゼンが分かりにくかったという指摘もあったので、次回発表する際までに改善して、リベンジしたいです!

■生徒主催のイベント

有意義なディスカッションができた5時間目に続いては、6時間目の月末イベントです。

このイベントも生徒が考えた企画で構成されています。

最初のアイスブレイクでは自己紹介をして、名前を覚えることから始まりました。

せっかく生徒みんなが集まる機会なので、普段は話すことのなかった生徒同士の交流も深まればということで、改めての自己紹介です。池袋キャンパス生は個性が豊かなので、自己紹介の間も笑いが絶えることはありませんでした。

次にTA(ティーチング・アシスタント、以下TA)の先生がお手本となって「HANDCLAP」というダイエットダンスを踊りました。生徒から人気があるTAの工藤先生は、多くの生徒たちから踊っている姿の写真を撮られていました。

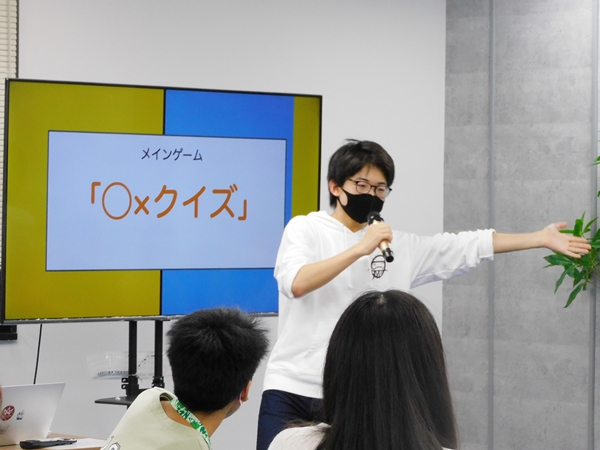

ダンスの後には、キャンパス内の意外と知られていない部分を○×クイズとして出題しました。出題する問題は、事前に先生たちにヒアリングをした内容も取り入れて実施しました。

最後は、「なんでもバスケット」というゲームで締めくくり!

このゲームは、輪になって椅子に座り、「〇〇を持っている人」「××が好きな人」など、鬼が言う条件に当てはまれば席を立ち、空いている別の席に移動、座れなかった1人が次の鬼になるというルールです。問題の条件を考えることが予想以上に難しく、鬼になった生徒は共通点を探すのに手間取っていました。

生徒からは「すごく楽しかった」「友だちできた!」などと高評価な感想が集まり、中には「司会進行をしていた子の雑ないじりも面白かった」という声もありました(笑)。

池袋キャンパスは新設のキャンパスということもあり、全員が仲良くなるには時間がかかると思いますが、今回の授業やイベントで、少しは距離が縮まったのではないでしょうか。また、生徒が主体となることに大きな意味があると感じました。

これからも、生徒同士がより打ち解けられるようなイベントを考えて実現していけたらいいなと思います。